「国内にあるレザーアイテムの8割は海外産」

これを聞いて皆様どのように思われますか。「当たっているな」「もっと国産多いでしょう」と様々な感想を持たれたかと思います。

実はこれ経済産業省が公開した公的資料で示された内容なのです。

さて、連休中のちょっとした暇つぶしとして、レザーファンの皆さまにぜひ共有したいニュースをご紹介します。それは、経済産業省が2025年4月に公表した「国内皮革産業の革新に向けて」というもの。(経済産業省ホームページより)

27ページ超にわたる仰々しい資料は、「このままでは “日本の革” が絶滅危惧種になるかもしれない」という岐路に立つ国内皮革業界へ明確な道標を示しています。

過去にはFlathorityのブログでも似通ったテーマを扱ったことがあり、今回あらためて公的資料で裏付けが得られた格好です。

その資料は経済産業省のホームページから閲覧できるのですが、内容が込み入って小難しい印象を受けました。

そこで、本稿では資料をかみ砕きながら①皮革産業のこれまで ②現在の課題 ③この先の皮革産業 ④我々消費者ができること ⑤まとめ に分けてご紹介。

過去記事「国内皮革産業は無くなる?」(2024/05/11 公開)の続編としてもお楽しみください。

これまでの皮革産業――国産2割の時代へ

1991年に約2兆円規模へ膨らんだ日本の皮革製品出荷額は、今や5分の1以下まで減少。一方で輸入額は同期間に2倍超へ伸び、市場の約8割を海外産が占拠しています。

これらの主因は1.製造コストの低い国へ流れたことや、2.メゾンブランドの人気という二極化が原因です。輸入元を見てみると、1位は中国、続いてイタリア・フランスなど EU勢が続きます。まさにグローバル化の波を真っ向から浴びた30年でした。

それでも明るい兆しもあります。バッグとシューズの輸出額は直近5年で回復し、コロナ禍以前を上回る水準へ。全体が縮小する中で、希望の光です。

現在抱えている課題――4つの“壁”

過去の流れが分かったところで、現在の課題についても見ていきましょう。経済産業省の資料ではいくつかの課題が指摘されています。

1.サプライチェーンの分断と高齢化

国内に製造できる人材や技術がなくなってきています。高齢化や廃業で技術が途絶え、産地内で物作りを完結させるのが難しいんだとか。現在はまだなんとか作れてはいても、数年後には作ること自体が困難になるかもしれません。

価格うんぬんの問題以前に手に入らない事態も考えられます。

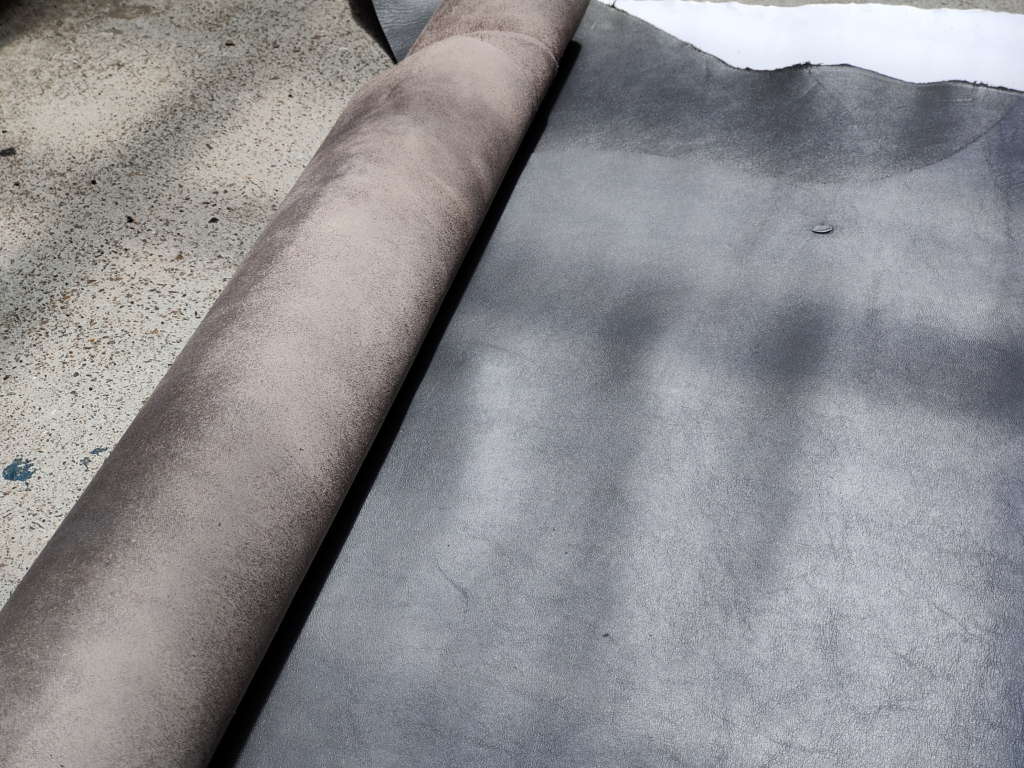

2.原皮の確保の難度

原皮とは、動物の皮を加工する前の状態を指し、革製品を作るためのスタート地点となる素材です。毛を取り除き、防腐処理が施された状態で保存された物を指します。

この原皮にも品質の差があるのですが、品質の高い北米・欧州原皮は円安や海外物価の高騰でインフレ傾向です。高値で買うことはまだ可能ではあるものの、高いと売れないというジレンマがついて回ります。

これは過去のブログでも触れているので、気になる方はこちらもご覧ください。

3.ブランド力不足

消費者が「国産革=◯◯な革」とイメージできず、付加価値を訴求しきれていないという指摘もありました。ブランディングをしたくても、ノウハウがないのは勿論のこと、投資余力もない中で本格的な対応ができていないのです。

また、海外に強く打って出るレザーやバッグのブランドも存在せず、低い認知度が課題となっています。

4.サステナビリティ認証の遅れ

欧米ブランドが必須とするLWG認証を持つ国内タンナーはわずか7社しかありません。(LWG公式サイト)

海外の販路を求めるのであれば、より認証取得に積極的になる必要があります。

これは筆者の主観ですが、認証系の話は利権の話でもあると思っています。欧州はしばしば認証による囲い込み政策を行うことがあるので、認証を前向きに行いたくないという事業者の気持ちも感じられるのです。とはいえ、認証を取らないと販売できない事実もあるため、より認証取得を推進する必要があるでしょう。

この先の国内皮革産業

過去、現在の課題とご紹介しましたが、いかがでしょうか。なかなか難しい内容ですので、ゆるりと読み進めていただければ幸いです。

ここからは、未来について語っていきましょう。いったい、経済産業省は皮革産業にどのような未来を求めているのでしょうか。

国内の事業者間で手を取り合う集団作り

これまでは同業他社は競い合う相手であり、蹴落とすべき敵でした。しかし、今後は高齢化やグローバル化など、より大きな敵と戦っていく必要があります。「小異を捨てて大同につく」という言葉にあるとおり、国内の事業者を1つの集団と捉え、一致団結していくのです。

産地やデザイナーが手を組み“革づくり→製品→販売”を一気通貫で担うクラスター形成を求めてきました。

サステナビリティの追求

LWG 認証取得支援、排水処理更新、人権配慮まで含めた持続していける環境の整備が必要とのこと。これをクリアしないと、将来は欧州どころか国内大手とも組めなくなると明言しています。そこで、2032年までにLWG認証を全タンナーで取得することを掲げました。

もちろん、若い世代が産業に入ってきたいと思えるためにも環境整備が必要といえるでしょう。

「Japan Leather」ブランド確立

先に解説した集団で生まれた製品を国際見本市やインバウンド施策と連携し、「日本の革といえば○○」という物語を世界に発信したいそうです。消費者自らが求めてくるような高いイメージ形成が求められます。

消費者にできること

ここまでが経済産業省の資料からみた国内皮革産業の過去、現在、未来でした。

このままだと皮革産業が縮小し続け、後戻りできない臨界点を迎えるでしょう。そうならないための施策も提示されていましたね。

では、我々消費者はこれらの情報を元にどのような行動をしたらいいのでしょうか。

結論としては、「好きな物を好きなタイミングで選ぶ」に限るかなと。

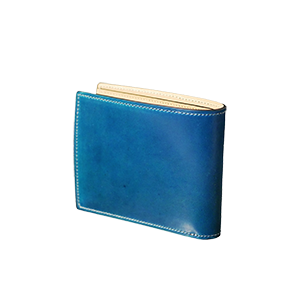

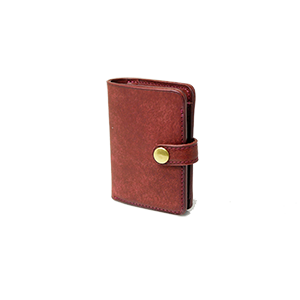

もちろん、メーカーの一員としては国産、そしてFlathorityを推したいと思っています。クオリティにも自信を持ってオススメです。

しかし、これは売り手側のエゴでしかありません。皆様には納得して好きな物を手に入れていただきたいです。我々は納得感あるアイテムを生み出すのが仕事であり、より良いアイテムを作れるよう精進してまいります。

そのうえで、国内の皮革産業が直面している課題を知り、チャレンジするブランドを応援していただけたら嬉しい限りです。まずはご自身がお使いになっているお財布の革や縫製の生産国をチェックしてみてください。

今後は、存続に向けて挑戦する人々がいて、この先面白いプロダクトも出てくることでしょう。そんなこれから育っていくニッチなアイテムは見逃せないと思いませんか?

もし国内の頑張っているブランドのアイテムを入手することがあれば、レビューや SNS 投稿で挑戦への後押しをしていただければ幸いです。

おわりに

経済産業省が掲げたロードマップは、さながら「日本のレザーが再び世界で羽ばたくための設計図」といえるでしょう。けれど設計図は描くだけでは動きません。動かすのはそこで働いている筆者やこれを読んでいる皆様の熱量です。

Flathority は工場直販ブランドとして、より良いレザーアイテムを製作し、熱をお届けします。近年ではコラボモデルの発売など、経済産業省が掲げる「国内の事業者間で手を取り合う集団作り」にも多少は寄与できたかなと。今後もコラボやインタビューなどを通じて、国産の価値向上に貢献してまいります。

皆様の積極的な選択肢になれるよう精進していくので、引き続きご愛顧ください!

本日は以上です。

では、また!