この前「シボの種類を解説した記事」を公開しましたが、皆さまご覧いただけたでしょうか。大前提となるシボの解説から種類、作り方まで細かく紹介しているので、まだ見られていない方はぜひ。

その記事を書く中で、シボ以外の仕上げも一度まとめておきたいなと思いました。鞣し方は散々解説してきましたが、最終仕上げ工程はあまり紹介出来ていません。

ネットに「〇〇仕上げ」と書かれていても、実際にどんな仕上げなのかピンと来ないことってありますよね。実際、革は仕上げ次第で、色つや・手触り・耐久性まで様変わりします。

そこで今回は代表的な仕上げをまるっと深掘り!読み終えた頃には、ショップで革に触れる時間が何倍も楽しくなるはずです。

基本となる素上げ——ヌメ革

変化を知る前に大前提が必要となりますよね。まずは全ての土台となるヌメ革を見ていきましょう。その後、5つのカテゴリーに分けた仕上げを紹介していくのでお楽しみに。

ヌメ革とは、植物タンニンで鞣しただけの“素上げ”革を指します。

最も歴史のある鞣し方で古代から馬具や武具に用いられてきました。近年は、染色を施したタンニン鞣しレザーもヌメ革と言ったりしますが、伝統的な言い回しではありません。(例:黒く染めたタンニンレザー=黒ヌメ)

染色もトップコートも最小限で、繊維が呼吸するため吸放湿性に優れます。手脂と紫外線で飴色へ急速にエイジングし、傷や水染みさえ味わいに変わるのが魅力的です。このようにお化粧を施していないまっさらなレザーこそヌメ革です。このプレーンな状態から様々な加工によってレザーは様変わりします。

では、どのような変化を見せるのか確認していきましょう。

光沢で魅せる——艶出し / ガラス張り / エナメル

はじめのカテゴリーは「光沢で魅せる」と題して、3つの加工方法をご紹介します。どれも革にピカッとした光沢を与える手法ですが、それぞれ表情は別物です。どのような違いがあるのか見ていきましょう。

艶出し

艶出しとは、文字通り革に様々な手法によって艶を与える手法です。

艶出しにもいくつかの方法があります。ガラス棒やローラーで銀面を圧密する“グレージング”と呼ばれる技法や、加熱したステンレス板でプレスする「ハイドロリックプレス」などが代表されます。

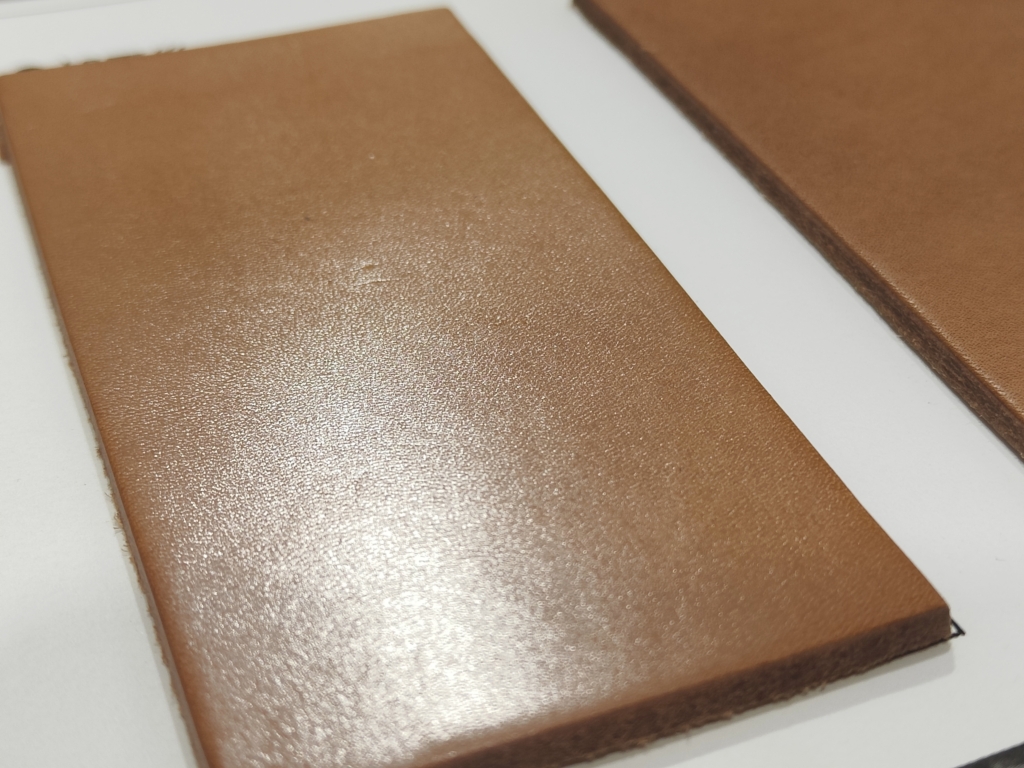

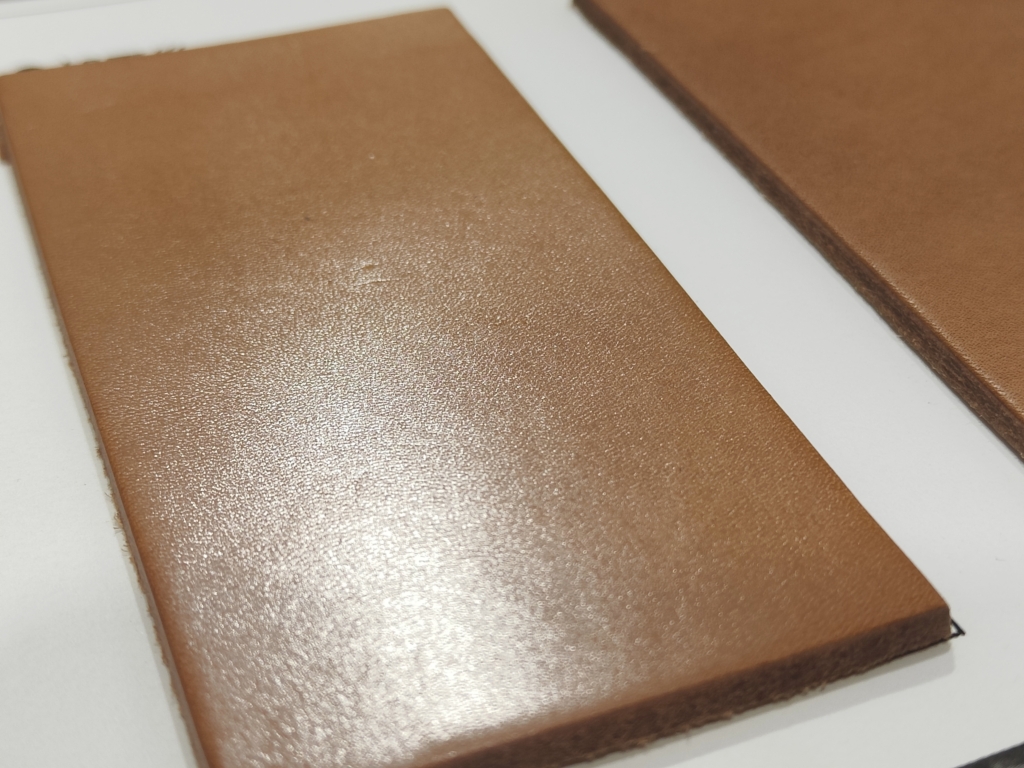

ヌメ革と比較すると明かりに照らされたときの光沢が段違いです。

艶出し前

艶出し後

ガラス張り(ガラスレザー)

ガラスレザーとは、革を合成樹脂で塗膜したものです。濡れ革を大板ガラスに張り付け乾燥→革の表面を削る→合成樹脂で塗装という手順を踏みます。最初に大板ガラスに張り付ける工程からガラスレザーと呼ばれました。

革に元々付いた傷を隠すことができるため、革を安価に供給することができます。また、雨に強くビジネスシューズ甲革の定番として重宝されてきました。

エナメル(パテントレザー)

エナメルレザーは、銀面をウレタン樹脂で厚被膜し高温硬化したものです。フォーマル靴やダンスシューズの王道として取り扱われてきました。

ガラスレザーとの違いは、エナメルレザーはガラスレザーよりさらに高輝度・高防水であること。強い光沢を生むためにホコリの混入は厳禁で、実は神経を使う大変な作業を含みます。

折り曲げ部の白化や革同士の貼り付きが弱点なので、使用後はクロスで汗を拭き取り低湿度で保管することが推奨されます。

テクスチャーで遊ぶ——シュリンク / モミ / 型押し

続いてのカテゴリーは「テクスチャ(質感)で遊ぶ」です。

実はこのカテゴリーですが、先ほどご紹介させていただいたシボの解説記事とほぼ被った内容となります。なので、全体的にサラッとご紹介します。

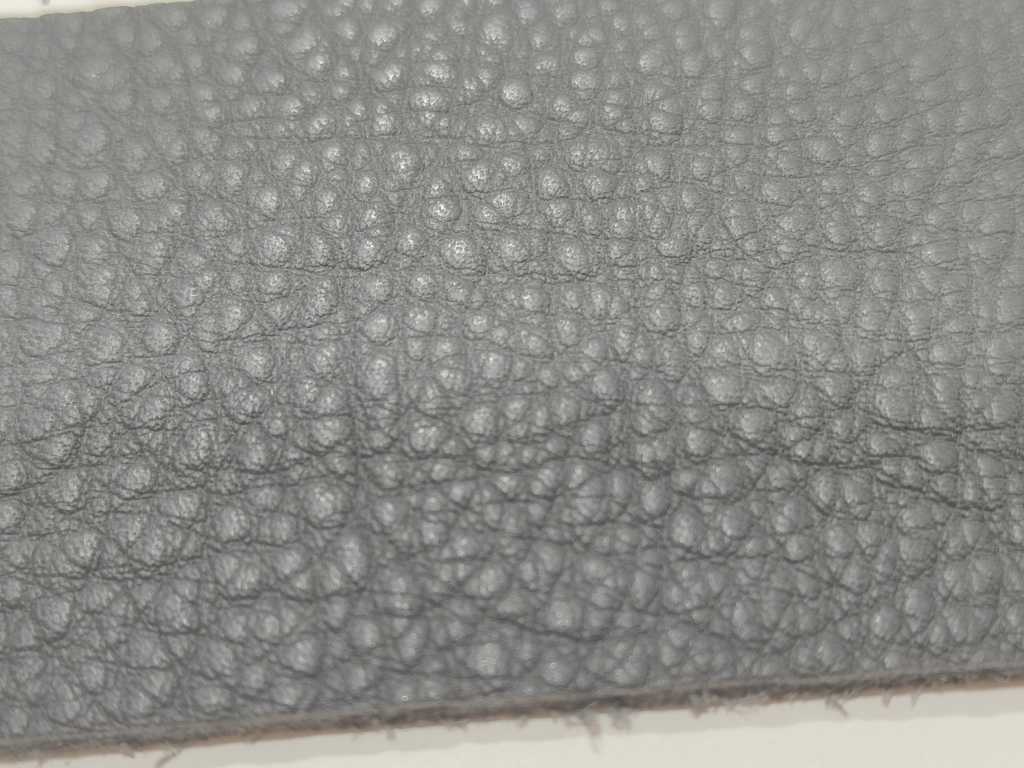

シュリンク

銀面を特殊な溶剤で縮ませることで、革のキメを強調させ凹凸をつける手法です。キズが目立たないためデイリー使いにオススメ。FlathorityのFDシリーズはまさにイタリアンシュリンクが採用されています。

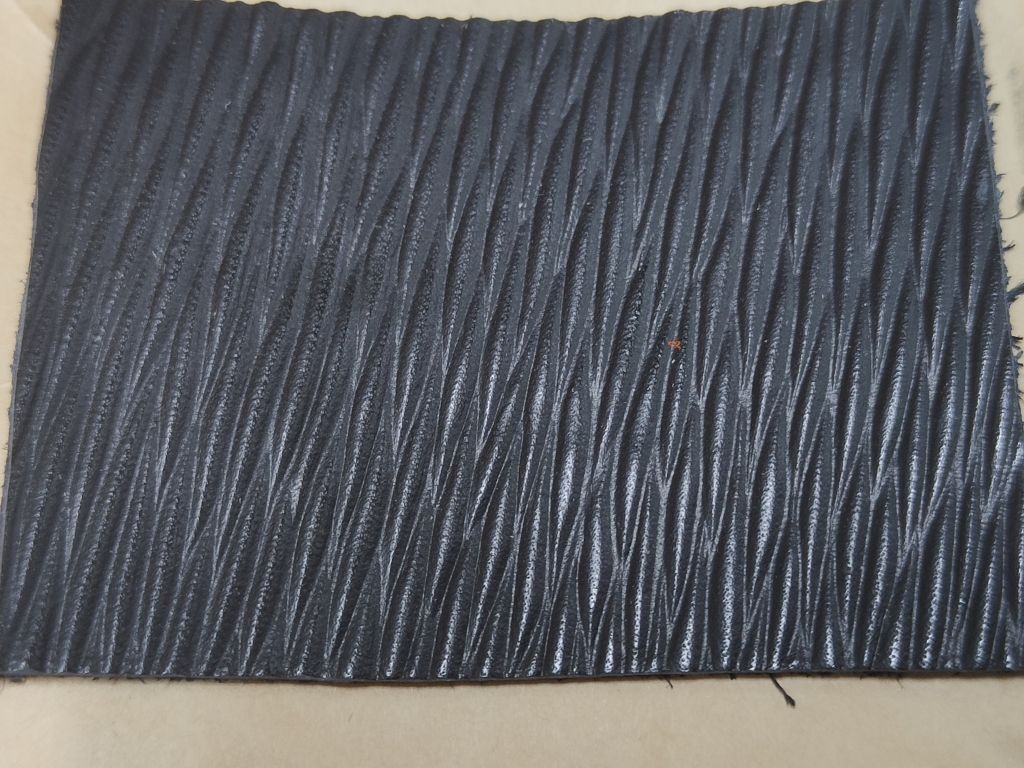

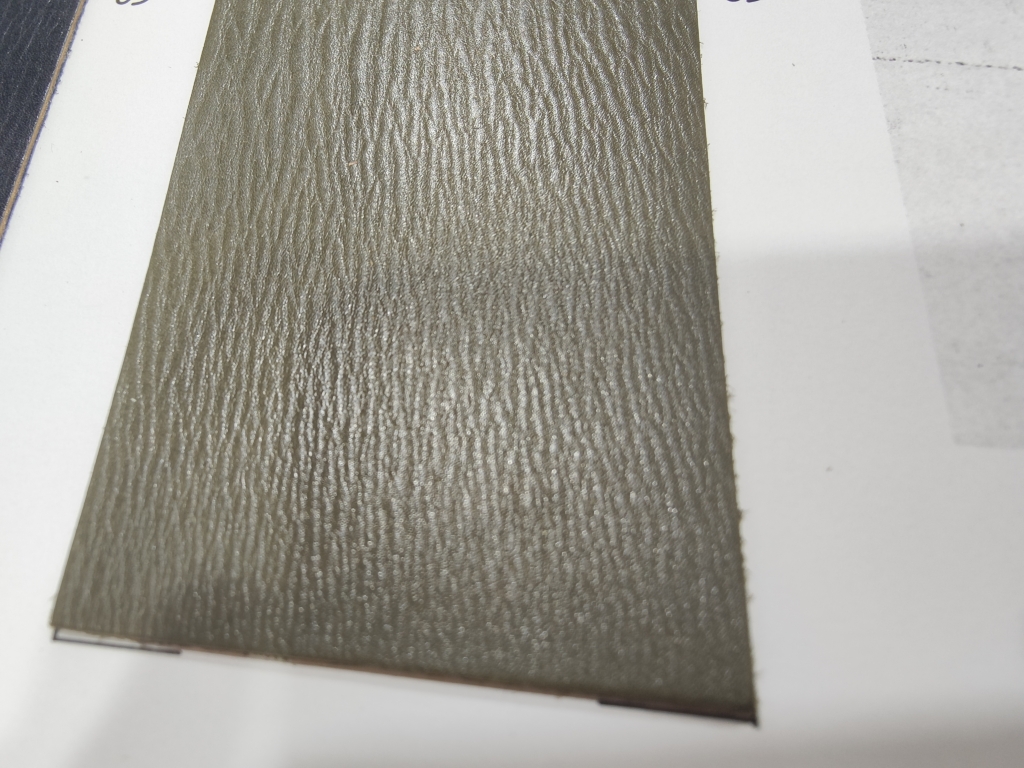

モミ加工

乾燥前後の革をドラムや手でもみほぐし、繊維をほぐしてランダムシボとクタ感を演出する伝統技法です。一方向だけにモミ加工を入れることで「水の流れのようなシボ=水シボ」を付ける加工も存在します。

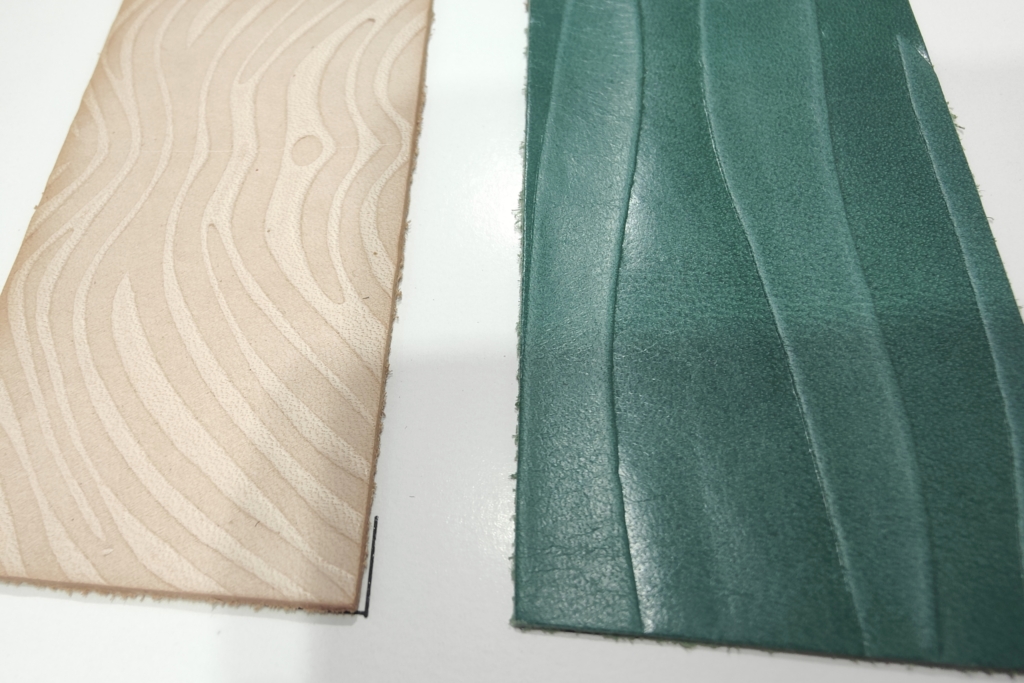

型押し(エンボス)

加熱プレスで任意のパターンを転写する手法です。形次第で自由自在に模様を変えることができます。

ヴィンテージを演出——ストーンウォッシュ / クラック / アンティーク(アドバン)

ここからは新規パートです。また、気合を入れてご紹介していきます。

続いて、革にあえてキズを付けて印象的な表情を生み出す加工方法を見ていきましょう。

ストーンウォッシュ

ストーンウォッシュとは、ドラムに軽石と水を入れて回転させ、表面にムラとアタリを作る加工方法です。他にも薬品で質感を再現したレザーも存在します。デニムのフェードのようなラフで褪色感ある質感が醍醐味といえるでしょう。

クラック加工

顔料を厚塗り後、折り曲げや打撃で意図的にヒビを生成する手法です。新品でも数十年使い込んだような荒々しい表情を得られます。正直、あまりブランドに採用されている印象はなく、逆に珍しい加工方法といえるでしょう。

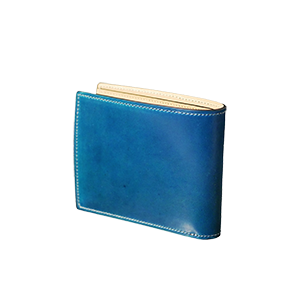

アンティーク(アドバン)

下地を濃色に染め上げ、フェルトバフで表面色を部分的に削ったり、濃淡を付けて染める革です。他にも下地を薄く染めるパターンも存在します。1つの革の中にグラデーションがあり、独特で使い込んだ雰囲気を醸し出します。

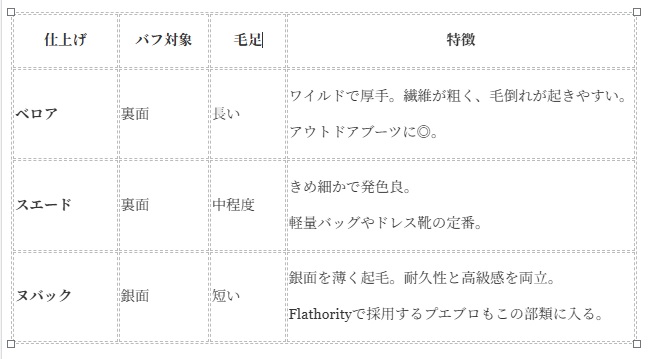

起毛が主役——ベロア / スエード / ヌバック

続いてのカテゴリーは起毛革です。革の繊維を立たせて、ビロードのような質感を再現したレザーたちです。

起毛させる面や仕上がりの違いで名称が変化するので、リストにして一挙に見ていきましょう。

ベロア

スエード

ヌバック

余談ですが、革のダイヤモンドとも称されるコードバンは馬のお尻の内部にある層を削り出して作られているため、大別するとスエードの一種ともいえます。

質感が全く異なるためイメージしづらいですが、意外なカテゴリーで面白いですよね。

シェルコードバンアイテムはこちら。

表現自由度を広げる——プリント / パンチング

最後のカテゴリーはぶっちゃけてしまうとその他になります。

とはいえ、型にハマらない面白さがある手法となるのでチェックしてくださいね!

プリント

インクジェットやロータリースクリーンで図柄を革へ転写する手法です。好きな柄をいくらでも生み出せるのが魅力で、企業ロゴやモノグラムまで自由自在です。

一方で、高温多湿の日本ではインク層が劣化しやすいため、長期使用がしづらいという指摘もあります。

パンチング

パンチングとは、革全面に大小様々な穴をあける手法です。

開発当初はメッシュの代用品的な使われ方がほとんどでした。時代を経るにつれて、デザイン面からフォーカスされるようになり、幾何学模様や花がらを生み出す手法としての価値が高まりました。国内ではgentenがパンチングを活かした代表的なブランドとして地位を確立しています。

加工方法を知ってレザーを楽しもう

今回は、革の仕上げとして合計15種類をご紹介しました。

皆さまはどの仕上げが気に入りましたか?

何も追加工しないヌメ革も魅力がありますし、はじめから光沢があるのもキレイですよね。

ライフスタイルや趣向でもお気に入りは変わってくるので、あなただけの加工方法を見つけてみてください。

もちろん、革は加工方法だけでなく、原皮、鞣し方、加工の重ね合わせでも質感は変わってきます。これらの無数の組み合わせによって奥深い世界となっているので、本当に飽きませんね!

ひとまず、今回紹介した15種の仕上げをインプットすれば、大筋は網羅したといえます。これらを知れば次の革選びはもっと戦略的かつ情緒豊かになること間違いなしです。お気に入りの一枚を見つけ、ぜひエイジングの旅へ連れ出してください。

本日は以上です。

では、また!

ヌメ・シュリンク・ヌバックを一挙に用いたアイテム

Dual Harness Tote M FD-103 ¥49,500(税込)