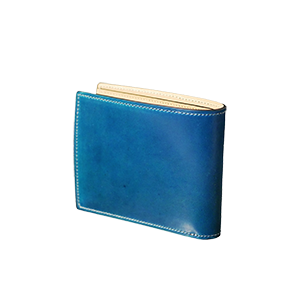

このブログをご覧になられている方の多くが「レザーが好き」「革製品についてもっと知りたい」という思いかと存じます。

そんな革製品の中でも仕上がりの美しさや頑強さに貢献する素材があるのですが、お分かりになりますか?

革自体? 芯材? ファスナー?

もちろん、どれも大切なパーツです。しかし、本記事で注目したいのは「糸」になります。

「革の種類はわかるけれど、糸のことはスルーしていたかも……」と思われたのではないでしょうか。

実はその一本こそ、美観・タフネスを左右する最重要パーツです。つまり、革製品における影の立役者ともいえる材料こそ「糸」になります。

本稿では Flathority が実際に愛用している糸だけでなく、国内で活躍する糸をご紹介。それだけでなく、フィラメント糸とスパン糸の違い、糸がほつれそうな時の簡単補修方法まで一気に整理します。読み終えた頃には、ショップで思わず縫い目を覗き込みたくなるはず。さぁ“縫製の裏側”を覗いてみましょう!

※文が長くなりすぎたので2部構成にしました。こちらは第1部(前編)です。

短繊維と長繊維――スパン糸とフィラメント糸のほんとうの差

革製品に使われる糸を紹介する前に、フィラメント糸とスパン糸について違いをご紹介します。実は革製品では多くのケースでフィラメント糸が採用されてきました。この理由を知るためにもそれぞれの特徴を掴んでおきましょう。

スパン糸【短繊維】

スパン糸とは、短繊維を加工してつくる紡績糸のこと。ステープルヤーンともいいます。綿やウールはどれだけ高品質なものでも繊維自体は短いですよね。これを長い糸にするには、多くの繊維を持ち寄って撚る(ねじり合わせる)必要があります。こうして生まれる糸がスパン糸です。

どれだけねじっても繊維の端が飛び出るため、スパン糸はマットで風合いのある質感になります。同じ番手(糸の太さ)ならフィラメントより強度が落ちる点も考慮する必要があります。

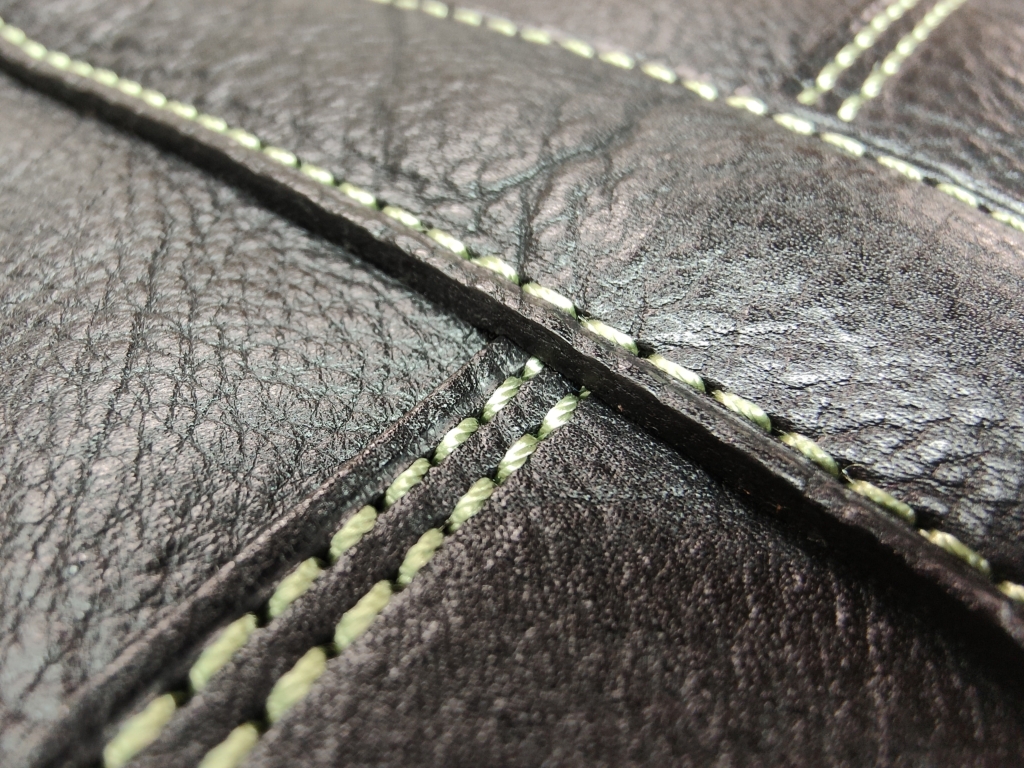

※画像はスパン糸を分かりやすくしたイメージです。実際の革製品ではここまで荒い糸は使用されません。

フィラメント糸【長繊維】

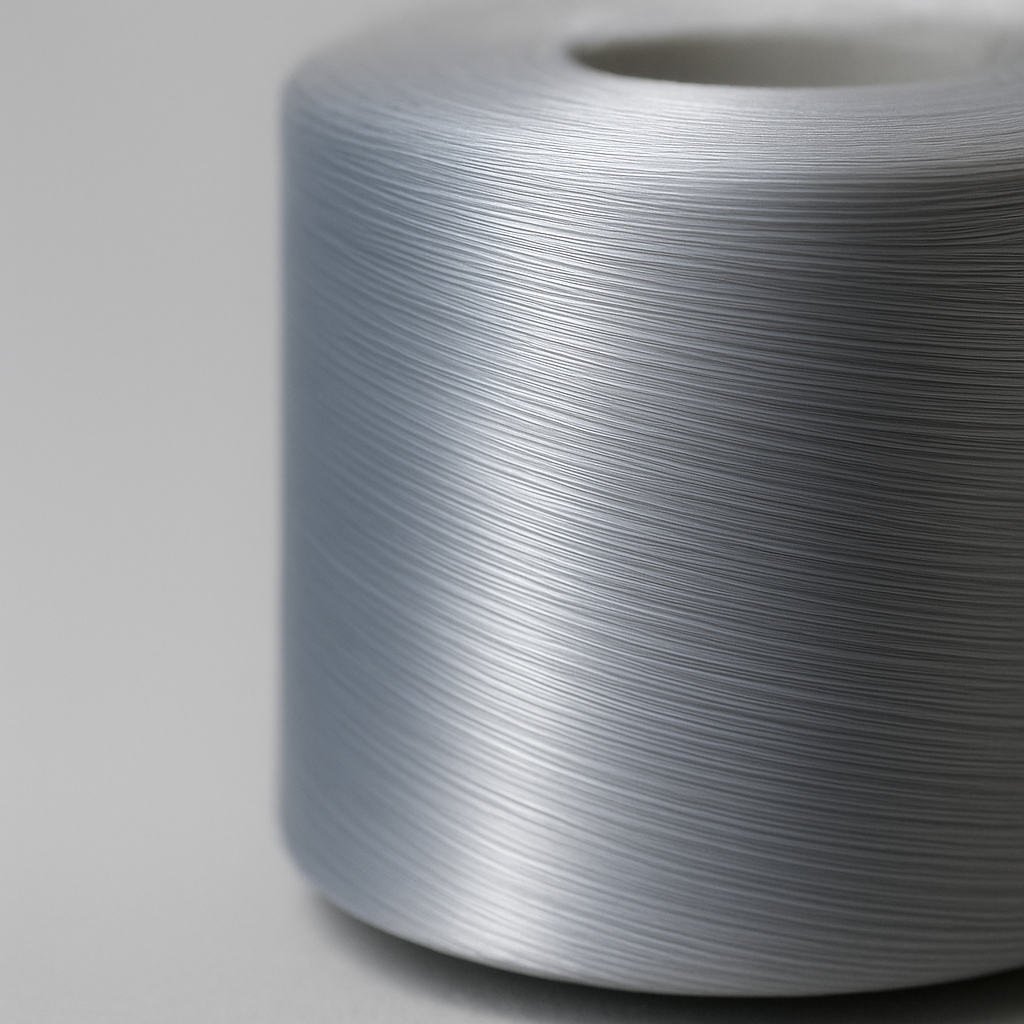

一方、フィラメント糸とは、連続した長さのある繊維(長繊維)を撚り合わせて1本の糸にしたものです。古くは生糸がこれに当たりました。現代では、科学技術の発展により、ポリエステルなどの化学繊維でもフィラメント糸が実現しています。

フィラメント糸は毛羽がなく、ツルッと強い光沢が特徴的です。また、引張強度も高いという特徴を持ちます。

ミシンを用いた革製品にはフィラメント糸が採用される

2つに大別される糸の特徴が分かったところで、革製品の話に移っていきましょう。

メインはフィラメント糸

革製品では、実はどちらの糸も使われています。しかし、圧倒的なシェアを獲得しているのはフィラメント糸です。これはメゾンブランドでも同じこと。では、なぜフィラメント糸が主流になっているのでしょうか。

結論は、先の特徴でも紹介した「強度」にあります。

革製品は洋服以上に分厚い生地(革)を縫製していくのですが、スパン糸では強度が足らないことがあるんですね。ポリエステルフィラメントだと多少の引っ張りではびくともせず、経年劣化も抑えられます。

また、糸が伸びづらいためステッチが波打ったりせず、理想的でキレイなステッチラインを形成しやすいのです。ミシン縫製はある程度量産をする前提で使用するため、楽にステッチラインが整ったり、強度があることを重宝します。

結果として、フィラメント糸が主流となっているのです。

スパン糸は限定的だが装飾性に富む

一方、スパン糸も場面こそ少ないながら使用します。スパン糸は先の説明にもある通り、マットで自然な風合いのため、この風合いを活かしたいときに重宝されてきました。

メインの生地がキャンバス生地であり、生地と糸の風合いを合わせたいときや、手縫いで装飾を施したいときにスパン糸が使用されます。

また、縫製したあとにステッチが微小にふっくらするのもスパン糸の特徴です。そのため、ミシン縫製だけれど手縫いのように見せたいときにもスパン糸が便利です。

以上がフィラメント糸とスパン糸の使い分けになります。基本的に国内の工場では、指定がない限りフィラメント糸がスタンダードです。他社の OEM を受ける弊社でも、使用する糸の 98 %くらいはフィラメント糸となっています。

それぞれの用途をご理解いただけたでしょうか。

国内で活躍するフィラメント糸たち

フィラメント糸の素晴らしさを知ったところで、国内で有名な糸をご紹介します。一般の革好きには無縁かもしれませんが、これを知って差別化していきましょう。

| 銘柄 | 素材・特徴 |

| ビニモ (永井撚糸) | ポリエステル長繊維。糸割れしない MBT シリーズも◎ |

| 地球兎(ムラガキ) | ポリエステル、ナイロン、スパン糸と取扱い豊富 |

| キングポリエステル(フジックス) | 適度な伸度。堅牢な染色。アパレルでよく使用されている |

地球兎のスパン糸

ほかにもダイヤフェザー(帝人)、ミシン糸(ユニチカ)など国産糸は多数存在します。

ビニモ が“レザーバッグ標準糸”と言われる3つの理由

先に紹介したリストの中でも特に注目したいブランドがビニモ(永井撚糸)です。

実は弊社で使用する糸のほとんどがこのビニモ。

ビニモは、国内の鞄工場・修理工房・レザークラフターがこぞって指名するポリエステルフィラメント糸です。その高い採用率を支えるポイントは大きく3つあります。

1.高強度とシルクライクな質感

長繊維ポリエステルを高密度に撚り上げ、引張強度が同径の綿糸よりも高いと評価されています。さらに独自仕上げで「絹のような風合い」と公式が謳う微光沢を備え、ステッチを意匠として生かせます。

2.色数と太さのバリエーションが豊富

なんと 92 色×6 段階の太さが選べます。また、色数は限定されるものの通常よりも太い糸や細い糸も選択できるためバリエーションが豊かです。レザーも色数は無数にありますから、似た色を選びやすい点は魅力といえるでしょう。

3.国内供給網と即納体制

ビニモは取扱いのある代理店が多く、常時フルカラーを在庫している店舗も少なくありません。「今日頼めば今日または明日届く」レベルで小口発送に対応してくれます。この利便性は圧倒的で、品質と同等かそれ以上に価値があることといえるかもしれません。

以上が Flathority としてビニモを重宝する理由です。

トラブルフリーな高強度、国内屈指のラインナップ、そして圧倒的な流通網。――この“3拍子”が揃っているからこそ、ビニモは日本のレザーバッグ市場で事実上のスタンダードになったのでした。

ちなみに、洋服などのアパレルではキングスパンというフジックス製の糸が多く使われているんだとか。業界ごとにスタンダードがあるのも面白いですよね!

残るは後編へ

本当はもっとご紹介したいことがあるのですが、記事がだいぶ長くなりそうです。

今回はここまでにして、糸ほつれの補修方法は後編でご紹介します。

後編は来週公開予定です。

後編公開しました。こちらからご覧ください。

本日は以上です。

では、また!