レザー好きな方であれば、「ナッパレザー」「ナッパ加工」などの言葉を一度は耳にしたことがあるかもしれません。

しかし、この“ナッパ”という呼称には罠が非常に多く、定義があいまいだからこそ複数の意味合いがあります。

特に注意が必要なポイントが本革を示す「ナッパレザー」と、人工的な加工技術である「ナッパラン加工」は全くの別物ということです。

今回は、このふたつの違いを解説しながら、ナッパレザー本来の魅力と注意点を整理してみます。

それでは、いきましょう!

ナッパレザーとは

ナッパレザー(Nappa Leather)とは、主にクロム鞣しによって仕上げられた柔らかくしなやかな銀付き本革を指します。(銀とは、皮の表皮のこと)

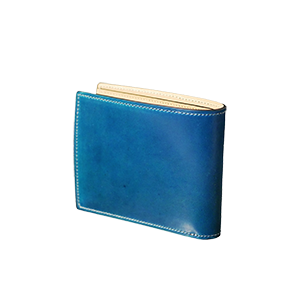

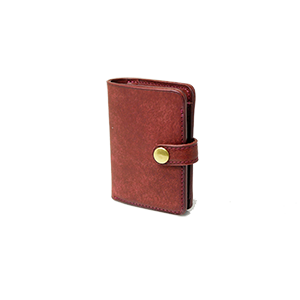

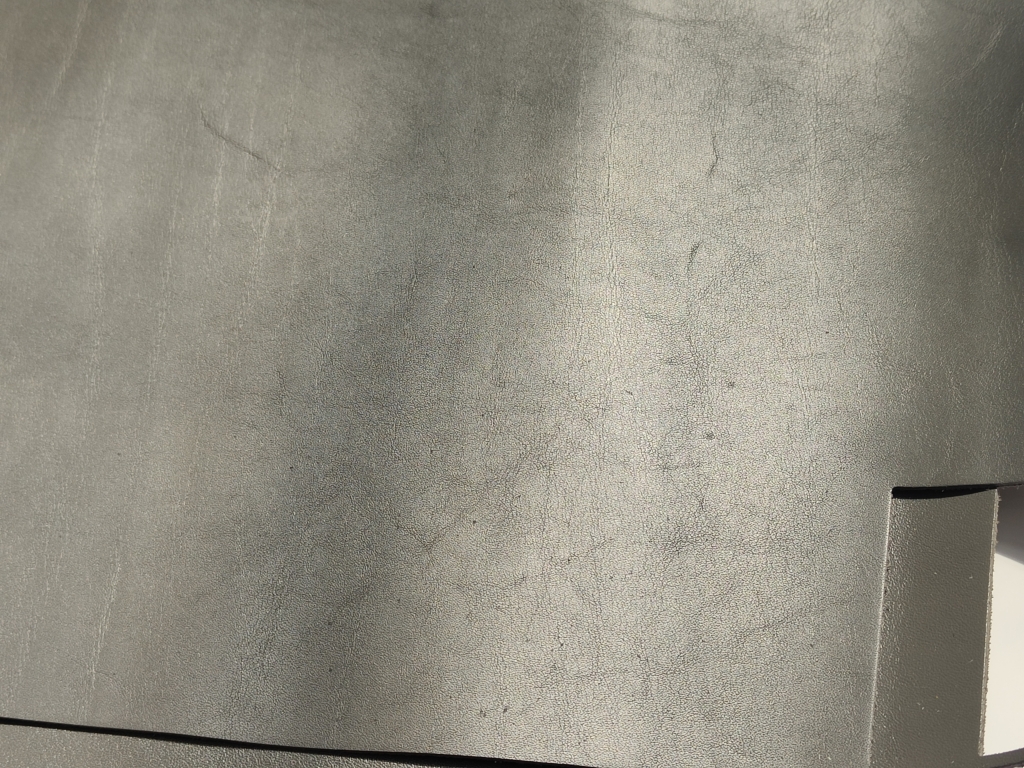

社内にあった実際のナッパレザー

元々はミョウバン鞣しの後、タンニン鞣しまたはクロム鞣しを行った山羊革や羊革の名称であったそうです。名前の由来には諸説ありますが、アメリカ・カリフォルニア州のナパバレーで仕上げられていた高品質レザーが由来という説が有力です。

現在では、柔軟で強靭な牛革を指す一般名称として使われており、固有の定義が存在しません。そのため【クロムなめしでルツっとしたスムース革で柔らかい=ナッパレザー】くらいの曖昧さとなっています。

- ■特徴

– 表面の手触りが滑らかで、きめ細かい

– しっとりと柔軟性がありつつも、強度がある

– 高級感があり、発色の良い仕上げができる

ナッパレザーは、革の表面(銀面)をほとんど傷つけない仕上げが施されるため、美しい銀面が残りやすく、なめらかな肌触りを楽しむことができます。

ナッパレザーの魅力と注意点

ここからは、曖昧に定義されている現在のナッパレザーについて、その魅力や注意点をご紹介します。

ナッパレザーの魅力

- しなやかな質感

– 革の表面が細かく柔らかいので、バッグや小物、アパレルなど、直接肌に触れるアイテムにぴったりです。

- 発色の良さ

– クロム鞣しとの相性が良く、色乗りが美しいため、様々なカラーバリエーションを楽しめます。

- 軽量性

– 程よく薄く仕上げることができるため、重量面でもメリットがあります。大きなバッグでも比較的負担が少ないと言われます。

- 汎用性の高さ

– ナッパレザーはスムースレザーの代表格として扱われることが多く、シーンを選ばない高級感を演出できます。

ナッパレザーはなんといっても「THE キレイ」といったイメージの革です。ツルッとしていて発色も良く、カラーバリエーションも豊富です。高級感を求められる方にとって素敵なレザーといえるでしょう。

ナッパレザーの注意点

ナッパレザーの魅力は感じていただけたでしょうか。

ここからはナッパレザーの注意点もご紹介します。知らないと気付かない所で損することもあるので、きちんとチェックしておきましょう。

1.様々なナッパレザーが存在する

-ナッパレザーは総称であり、固有名詞ではありません。そのため、様々なタンナーから「ナッパレザー」と称した皮革が発売されています。そのため、ひとえにナッパレザーと呼称していても、それぞれの質感は異なります。先の魅力紹介もあくまで傾向であることを知っておく必要があるでしょう。中には粗悪なレザーも存在するため、安心できる購入先を選ぶことが重要です。

2.傷や汚れが目立ちやすい

– ナッパレザーはスムースかつ表面に加工をしすぎていないため、こすれや擦り傷が目立ちやすいという特徴があります。

3.高価になりやすい

– もともとの生産コストや手間がかかるため、一般的な革と比べて価格が高めになりやすいです。

特に1.で紹介した「様々なナッパレザーが存在する」点には注意しましょう。定義が曖昧ゆえに好き勝手している業者も存在します。

できれば実店舗や実際に触れられるとベストです。

ナッパラン加工とは【ナッパレザーとは別物】

一方で、「ナッパ加工」「ナッパラン加工」という言葉も耳にしますが、皆さまはご存知でしょうか。

こちらは先ほどと同じく『ナッパ』と名前にありますが、実は全くの別物です。むしろ、ナッパラン加工は厳密に定義すると本革ではない可能性すらあります。

なので、本当に注意が必要です。

では、ナッパラン加工(ナッパ加工)とは、どのようなものなのでしょうか。

ナッパラン(Nappalan)とは、革の裏面である床にポリウレタンなどの樹脂をコーティングし、表面(銀面)のように仕上げる加工技術のことです。

つまり、スムースな表情を作るために、人工的に「銀面っぽさ」を再現している加工です。表面はツルッとしていて、見た目には本革のスムースレザーにも見えるのですが、実際には床革です。

ナッパラン加工は本革ではない?

これは少しややこしいですが、ナッパランを声を大にして「本革だ!」と言うには疑問符も付くのです。

以前のブログでもご紹介しましたが、JIS規格が2024年に改定され、本革の定義が改められました。

最新版の定義では、「本革(天然皮革)」という表記は、皮本来の繊維構造をほぼ保ち、腐敗しないようになめした動物の皮とすることになっています。(JIS K 6541:2024 革(レザー)―用語 Leather―Vocabularyより)

ナッパラン加工に使用される動物性の繊維は表面に当たる銀面が除かれていることが多く、これは先の定義には当てはまりません。

つまり、ナッパラン加工革は動物由来の原料ではあるけれど、銀面がない(=床革)ため、厳密に「本革」と定義できないとも言えるんですね。

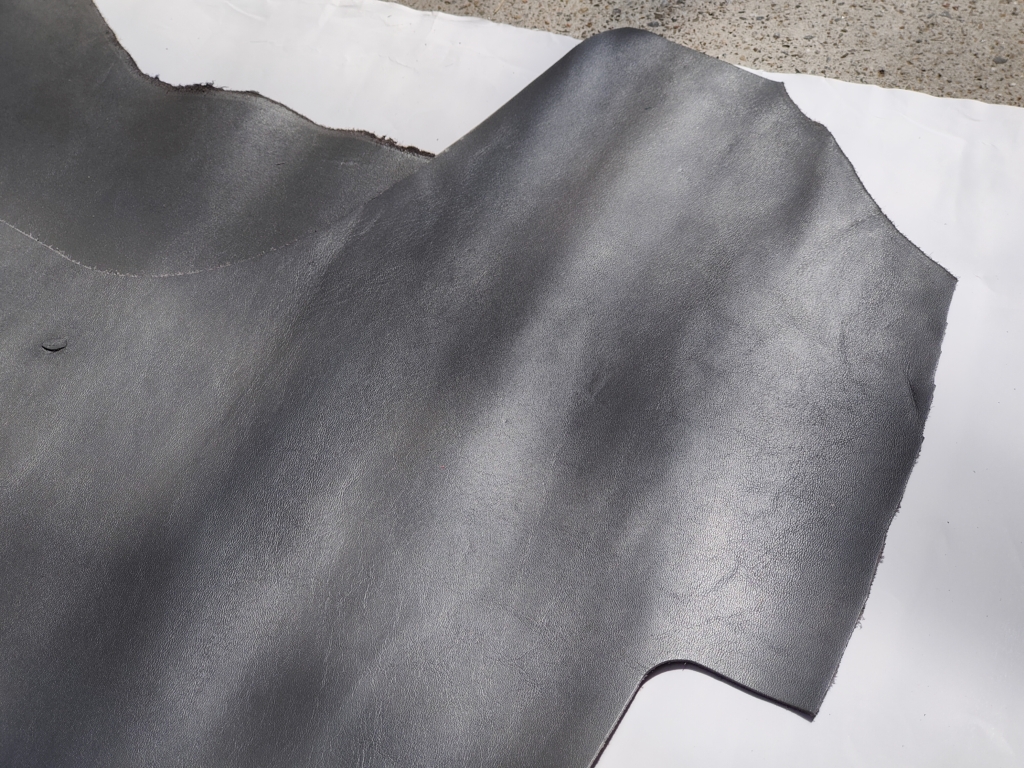

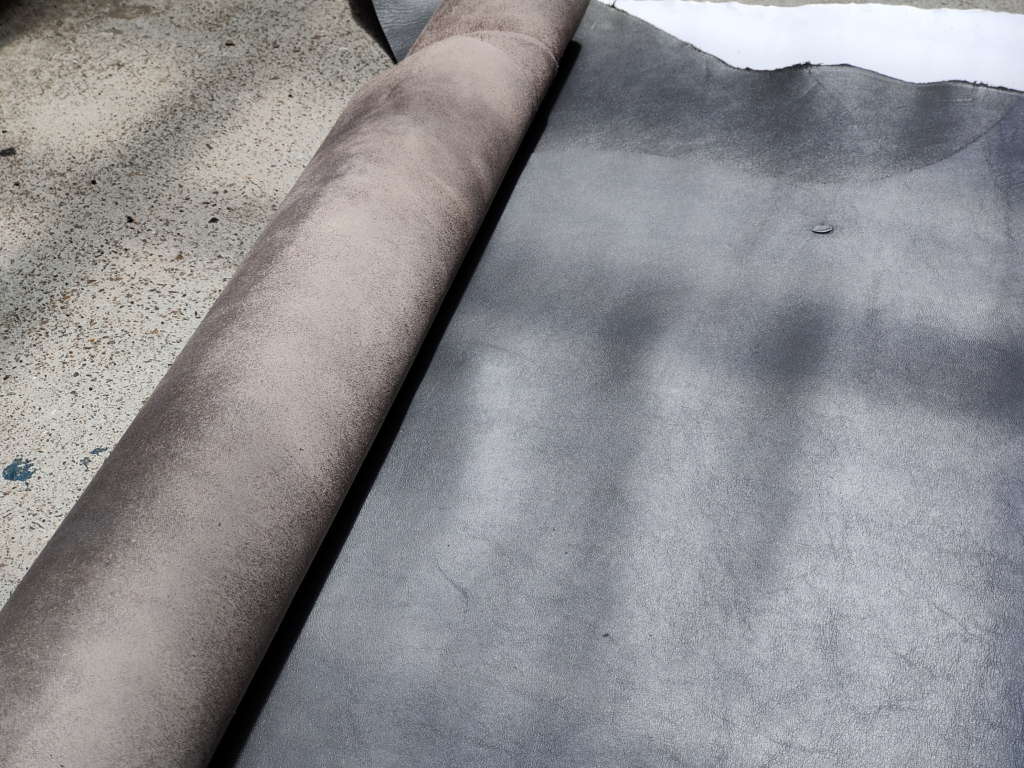

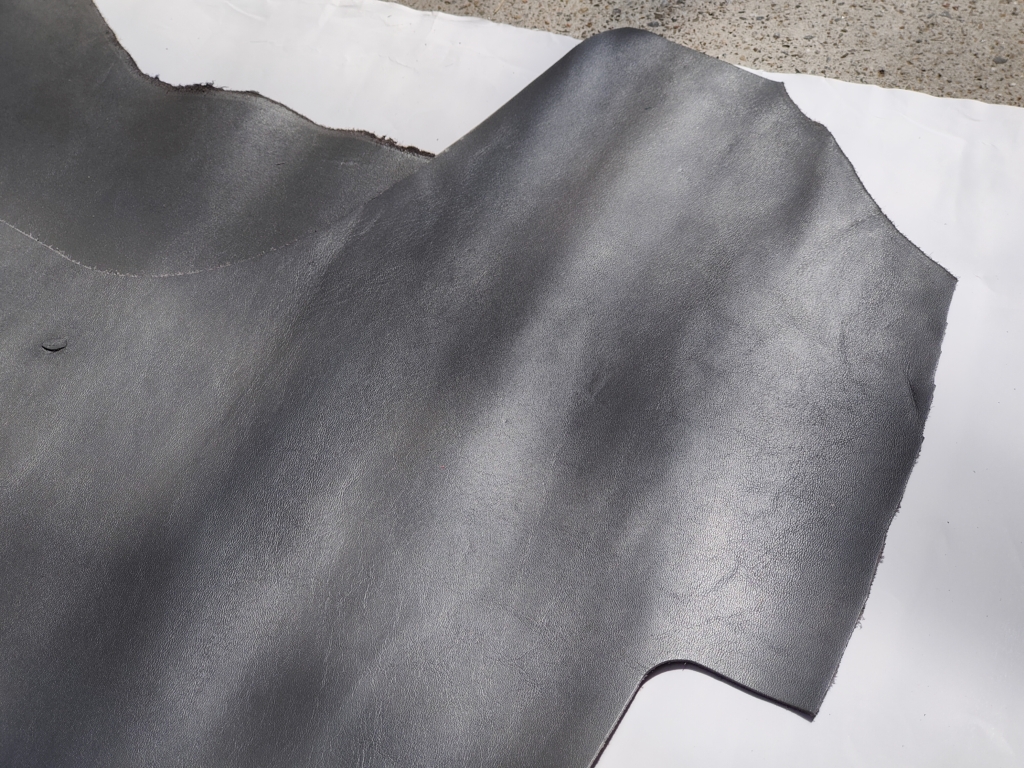

床面の様子

また、表面を合成樹脂で覆っていることから、質感は合成皮革っぽくなります。

見た目は美しく均一で高級感もあるものの、劣化するときは本革のようなエイジングではなく、加水分解のような劣化が目立ちやすいのです。

なので、厳密にいえば、ナッパラン加工革は「本革」とは呼びにくく、ナッパレザーとは全くの別物というのが正直なところです。

ナッパラン加工が必要なのは「漉き(すき)」があるから

革というのは、もともと牛や馬などの動物の皮をなめして作られる素材です。

でも、このままでは製品に使うにはちょっと厚すぎます。

たとえば厚さ4mmの革が上がってきたとしても、財布やキーケースに使うには2mm以下まで薄くするくらいがちょうどいい。

そこで必要になるのが「漉き(すき)」という作業です。

革の厚みを調整するために、上の層(銀面側)を残して、下の層を削り取ります。

革の厚みを調整するバンドナイフマシン

……で、ここで問題が出てくるんです。

漉いたあとの“余り”=床革の存在

削り取られた下の層。つまり床革は、見た目もゴワゴワしていて表面も荒いです。もちろん強度や質感も、銀面とは比べものになりません。

でも、これを「はい、使えません、捨てましょう」ってするのは、あまりにももったいないですよね。

革は動物の命から生まれた大切な素材です。「できるだけムダなく使いたい」そんな想いから、ナッパラン加工が重宝されています。

もちろん、「高級感」や「経年変化を楽しむ」といった革本来の魅力を重視する方には、ナッパラン加工革は少し物足りないかもしれません。

でも、「使えるものは使いたい」「資源を大切にしたい」という観点から見れば、床革をきちんと仕上げて製品として活かすこの技術は、革の世界におけるエコロジーの1つの形といえるでしょう。

まとめ【ナッパレザーとナッパラン加工の違いを知ろう】

ナッパレザーはしなやかな質感と美しい発色が楽しめる高級本革の代表格です。

一方で、ナッパラン加工は革の裏面である床にポリウレタンなどの樹脂をコーティングし、表面(銀面)のように仕上げる加工技術のことです。

同じ「ナッパ」という単語が含まれていても、まったく別物であることを理解しておけば、製品選びやメンテナンスに悩まされることも減るでしょう。

レザー好きとしては、ナッパレザーの極上の手触りを堪能してみたいところです。

一方、価格面やメンテナンスが気になる場合は、ナッパラン加工を選択肢に入れてみるのも一つの手。

どちらにせよ、定義を知らずに間違って購入するなんてことが起こらないようにすることが重要です。「ナッパ」の言葉に惑わされず、その革の特徴を把握しましょう。

本日は以上です。

では、また!