こちらの記事は後編になります。

まだ前編をお読みになっていない方は、先にこちらをご覧ください。

後編では、海外で重宝されている糸の解説と、業界裏話的なコラム、糸ほつれの簡単補修方法をご紹介していきます。

前編と合わせて読んでいただければ、レザークラフトにおける糸の入門をクリアしたといっても過言ではありません。

どうぞお楽しみください!

海外メゾンで使用されている糸

国内ではほとんど見かける機会はありませんが、海外ではラグジュアリーブランドからも重宝されているフィラメント糸があります。この章では3つのフィラメント糸と1つのスパン糸をサラッとご紹介します。

フィラメント糸

1.AMANN社 Serafil

ドイツ・アマン社が誇る連続フィラメントポリエステル糸 Serafil。なかでも色番 7766 は、ルイヴィトンのイエローステッチと寸分違わぬ色調で知られています。実際、ハンドバッグ用パーツを扱う欧州資材店では「レザーハンドバッグのための 7766」と銘打って販売されているそうです。

2.COATS社 Nylbond

英国コーツ社の Nylbond は摩耗に強く、ハンドル付け根などレザーアイテムのストレス点に好んで使われます。こちらもメゾンブランドへ供給されているとの記録があります。

3.GÜTERMANN社 Tera 40

糸色数の豊富さで名高い独・ギッターマン社からは Tera 40。こちらは連続フィラメント構造で、メーカー自ら“シューズ&レザー向け”と謳う耐摩耗仕様です。

スパン糸

4.Fil Au Chinois社 Lin Câblé

エルメスでも使われる仏・フィルオーシノワ社 Lin Câblé は、蜜蝋を含ませた麻糸です。

天然繊維ならではの艶と経年変化が魅力。ハンドステッチ専用ゆえミシンでは使わないものの“付加価値”を語るうえで欠かせない一本です。

【コラム】ミシン縫製の裏側――下糸は“ひと目細く”がプロ流

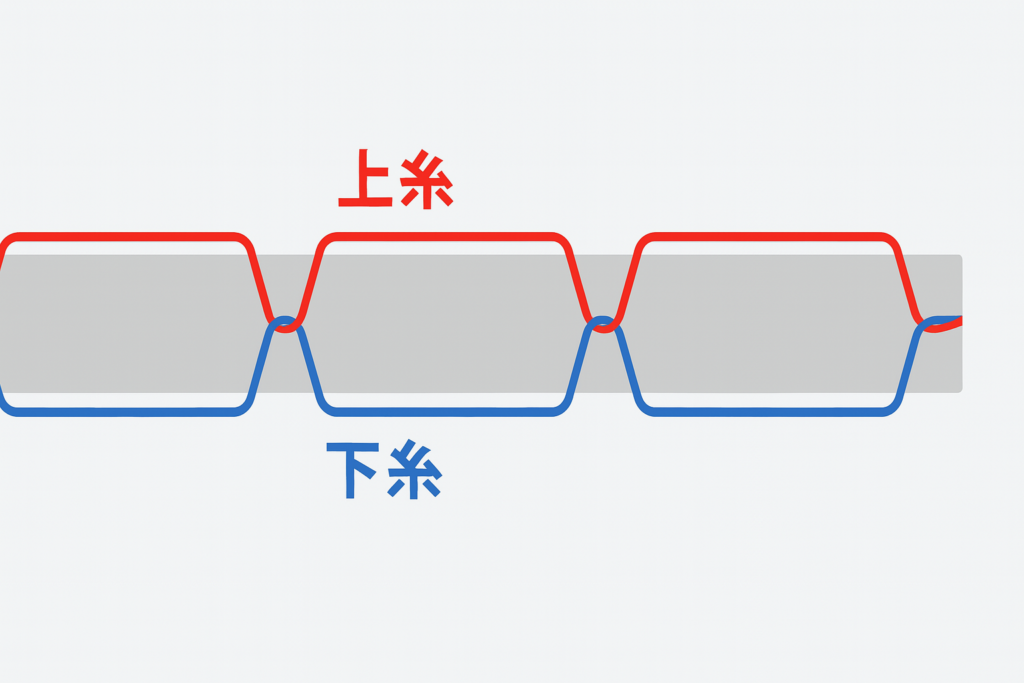

ミシンの縫製では2本の糸を使用して縫っていることをご存知でしょうか。それぞれの糸を「上糸」「下糸」と呼びます。

実はこの2つの糸、太さを変えて縫うことがしばしばあるのです。やり方としては、下糸を一段細くするというもの。

こうすることで、ステッチラインのテンションを調整しやすくなります。とはいえ、一概に下糸を細くすれば良いわけではなく、適材適所な面もあります。場所によっては同じバッグ内で太い下糸→細い下糸→同じ太さの下糸と替えながら縫う職人も珍しくありません。

加えて、下糸を細くすることでボビンへの巻取り量が増え、連続生産で交換回数を減らせるのも利点といえます。

更に余談ですが、糸は太さを番号で指定します。

数字が小さくなるほど糸は太くなります。0番や1番はあまり一般的ではない太い糸。40番などは革製品としては細い糸です。

一方、ファスナーは数字が小さいと細いファスナーになるので、初心者に優しくないややこしさがあります。笑

関連記事:初心者向けファスナーの基礎解説【歴史から種類まで】

糸がほつれてしまったときの対処法

ここまで糸について語ってきましたが、一番知りたい情報は「糸がほつれたときの対処法」ではないでしょうか。

原則として、プロのお直しや Flathority のアイテムであれば弊社へ直接依頼してください。

個人で対処しようとして、修復不可になることも十分考えられます。

しかし、ある限定された場合にのみご自宅でも対処いただけます。ここではそのシチュエーションと対処法をご紹介します。

ホームケアが可能なシチュエーション

ほつれがひと目程度で小さく、かつフィラメント糸で縫製されている状態です。

フィラメント糸かどうかは先の解説を参考にするか、ブランドへお問い合わせください。このときのみホームケアが可能となります。

ホームケアの方法

方法は至って簡単。ほつれた糸をライターの火で炙ることです。

まず、革は短時間では炭化しませんのでご安心ください。一方、フィラメント糸はポリエステルなどの化学繊維でできているため、燃やすと溶けていきます。この「溶ける→再度固まる」の作用を用いて、ほつれを補修するのです。これは製造過程でもしばしば行われる手法で焼き止めと呼ばれます。

注意点は、糸の先端が溶けたら直ぐに糸から火を離すこと。

長時間炙ると糸を焼き切ってしまい、さらにほつれを助長する恐れがあります。また、生地自体がレザーではなくポリエステル製である場合も控えましょう。生地自体が溶けて穴になるかもしれません。

糸がフィラメント糸か区別がつかない場合もこの手法はオススメいたしません。天然繊維の糸であった場合、糸が炭になって消えてなくなります。

焼くのに抵抗がある方は、ピンセットやアイスピックなどの先端にボンドを付けて、目の中にほつれた糸の先端を押し込むのもオススメです。これであれば天然繊維の糸でも対応いただけます。

ここまで補修方法をご紹介しましたが、作業に不安がある場合はプロにお任せしましょう。状況に合わせて、ホームケアするのかプロに任せるのか検討してみてください。

糸の世界も奥深い

本日は糸の種類からブランド、お手入れ方法まで一気通貫でご紹介しました。

私もビニモ以外の糸は疎い部分もあり、まだまだ深掘りが足らないなと思う次第です。しかし、美観や強度を担う重要な素材であることは間違いありません。

“糸を制する者は縫い目を制し、縫い目を制する者はバッグを制す”は言い過ぎかもしれませんが、少しでも興味を持っていただけたら幸いです。

次の一品を手に取るときは、ぜひステッチの太さ・光沢・ピッチを意識してみてください。神は細部に宿るといいますが、ステッチにこそ職人の妙技が詰まっています。 Flathority のアイテムも縫製には実にこだわっています。糸やステッチから感じられる“裏側の美学”が、あなたのレザーライフをさらに深く彩るはずです。

本日は以上です。

では、また!