「3R」という言葉、耳にしたことがある方は少なくないでしょう。

リデュース(減らす)、リユース(繰り返し使う)、リサイクル(再資源化する)——これらは、環境問題の解決に欠かせないキーワードとして、SDGsの文脈でも頻繁に取り上げられています。単なる環境スローガンではなく、私たちの日常生活において、消費や廃棄のあり方を見直す際の指針となるものです。3Rの優先順位については、エレミニストの記事でも詳しく解説されています。

ところで、この3Rを皮革産業の視点から眺めてみると、少し意外な一面が見えてきます。

多くの人が「環境負荷が大きい」と思い込んでいる皮革産業ですが、実はこの産業自体が3Rの精神を体現している側面を持っているのです。

皮革産業と「環境負荷」というイメージ

一般的に、皮革産業は環境負荷の高い産業として語られることが少なくありません。

その理由の一つは、食肉を生産するために牛を育てる際に、大量の飼料や水が必要であることです。

さらに、牛のゲップに含まれるメタンガスは、二酸化炭素の25倍以上もの温室効果があるとされ、地球温暖化の一因とされています。加えて、革を加工する過程では大量の水を用いるため、資源消費の観点からも環境への負荷が懸念されがちです。

こうした要素から「皮革産業=環境に不利」というイメージが先行しているわけですが、少し立ち止まって考えてみると、この理解には重要な論点の分離が含まれていないことに気づきます。

その論点の分離とは、「皮革産業の環境負荷は、原料である食肉生産と、皮革そのものを加工する際の環境負荷の二つに分けて考えるべきだ」という点です。

原皮は「副産物」であるという事実

そもそも、皮革産業が使う原料の“皮”は、食肉産業の副産物です。

人類が肉を食べる限り、牛や豚の皮は必ず発生します。世界の食肉生産量は年間約3億トンに達し、それに伴って膨大な量の皮も生み出されています。もしこれをレザーとして再利用しなければ、皮は廃棄物として処分されるしかありません。廃棄自体の処理も環境負荷を伴うため二重苦でもあるのです。

つまり、皮革産業は本来捨てられるはずだった素材に新たな価値を与え、再び人々の生活の中で役立つ形に変えているのです。

これはまさに「リサイクル(再資源化)」の精神そのものです。酪農・畜産がもたらす環境負荷と皮革産業のそれを同列で語ることは、必ずしも適切ではありません。むしろ皮革産業は、食肉生産の副産物という廃棄物を救い出し、新しい命を吹き込む存在として、環境循環に貢献しているのです。

長く使えるからこその「リデュース」と「リユース」

もう一つ、革製品の大きな魅力はその寿命の長さにあります。

例えば、上質な革のバッグや財布は決して安価な買い物ではありません。しかし、その分、持ち主は大切に手入れをしながら長く使い続け、時には世代を超えて受け継がれることすらあります。

これはまさに「リデュース(無駄な消費を減らす)」の具体的な実践です。プラスチック製品や化学繊維のように短期間で買い替える消耗品とは異なり、一つのアイテムを長く使うことは、製造・廃棄のサイクルを減らし、環境負荷を大幅に抑えることにつながります。

さらに革は、修理が非常にしやすい素材です。糸がほつれた場合には縫い直し、金具が壊れれば交換することができます。近年では、革製品の修理サービスも充実しており、消費者自身が手入れをすることで、愛着をもって製品を使い続けることができます。このように、革製品は「リユース(繰り返し使う)」を自然と促す素材でもあるのです。

近代のタンナーと環境技術の進化

もちろん、革の製造工程で大量の水を使用し、化学薬品を用いるという課題は残っています。

しかし、近年のタンナー(製革業者)は、環境負荷を低減するための技術開発を積極的に進めています。例えば、最新の排水処理設備を導入し、水質基準をクリアした水を安全に自然へ戻す仕組みを整えています。また、環境に配慮した植物由来のタンニン剤や、水の使用量を大幅に削減するドラムレス製法など、より持続可能な製法への転換も進んでいるのです。

https://www.leatherworkinggroup.com/より参照

こうした技術革新により、かつての「皮革産業=環境に悪い」という単純な構図は、現在では過去のイメージとなりつつあります。

環境認証を取得するタンナーも増え、消費者がより倫理的な製品を選びやすい状況も整ってきています。

廃棄後にも価値を発揮する生分解性

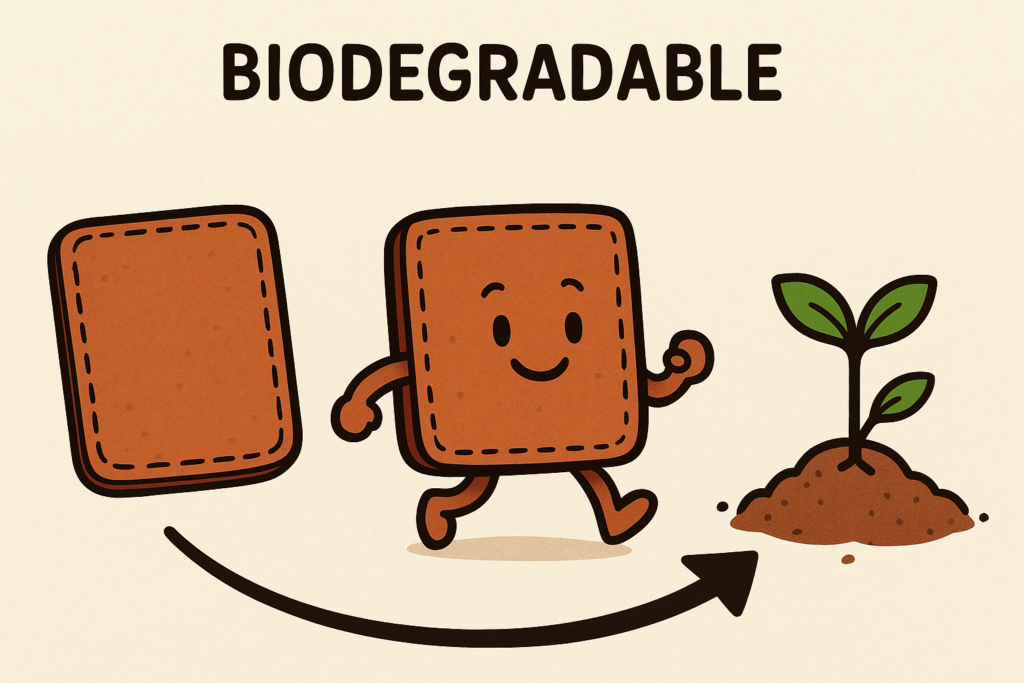

さらに、皮革には合成素材にはない大きな強みがあります。それは、生分解性です。

本革は天然由来の素材であるため、最終的に自然に還ることができます。これは、近年深刻化する海洋プラスチック問題やマイクロプラスチック汚染が懸念される現代において、極めて重要な利点です。

石油由来のプラスチックや合成皮革は、製造から廃棄まで一貫して環境負荷を伴い、分解されるまでに数百年かかると言われています。一方で、植物タンニンで鞣された革などは、適切な条件下で土に埋めれば、数年で自然に戻っていきます。(クロム鞣しレザーは長期間残る可能性があります。)

製品として利用された後も、環境に負担をかけにくいという特性は、循環型社会における理想的なあり方を示唆しているのです。

まとめ:皮革は3Rの象徴

「リデュース」「リユース」「リサイクル」——この3つの視点に加え、生分解性という観点を含めて皮革産業を見直すと、むしろ環境循環の重要な一翼を担っていることが分かります。

- 食肉副産物の有効利用(リサイクル)

- 長寿命で大切に使われる特性(リデュース)

- 修理をしながら繰り返し使える魅力(リユース)

- そして、最終的に土に還る生分解性

これらを考慮すると、レザーは単なる「贅沢品」ではなく、循環型社会に適応した素材であると言えます。むしろ問題なのは、価値を見出さずに生皮を廃棄してしまうことです。そう考えると、皮革産業の存在意義は一層明確になります。私たちが手にする一つのレザーアイテムは、ファッションの域を超えて、持続可能な社会の中で生きる「3Rの象徴」と言えるかもしれません。

本日は以上です。

では、また!

フルレザーのアイテム

Shell Cordovan BATEI Coin Cases FS-708 ¥33,000(税込)

FlaBonheu Pencase 01 FB-501 ¥14,300(税込)