「良い革って、結局どんな革なんですか?」

私たちFlathority(フラソリティ)の工房に寄せられるご質問の中でも、これは最も根源的で、そして難しい問いかけの一つです。

革の世界は奥が深く、答えは一つではありません。ある方は「経年変化(エイジング)が激しいタンニンなめしこそが良い!」とおっしゃいますし、またある方は「軽くてキズがつきにくいクロムなめしが使いやすい!」と力説されます。

まさに、革の良し悪しは、使う人の価値観や用途によって千変万化する、極めて流動的なものなのです。

ですが、私たちは知っています。タンニン、クロム、コンビネーションといった「なめし方」や、表面の仕上げといった「流行り廃り」を超越した、革が持つべき絶対的な「良さ」の核が存在することを。

今回は、その「核」を深掘りしつつ、原皮の選定から製品化に至る各工程で、プロがどこを見て良し悪しを決めているのかを、その判断軸の「解像度」を上げてご紹介します。

この深掘りの旅を経て、皆様の革製品選びが、より確信に満ちたものになることを願ってやみません。

それでは、いきましょう!

なめしを超えた「良い革」の絶対的な本質

皮革の製造において、なめし(鞣し)は動物の皮を「腐らない、丈夫でしなやかな素材」である「革」に変える魔法のような工程です。この工程が、革の持つ特性(柔軟性、耐久性、エイジングの度合い)を決定づけます。

しかし、どのなめし方を選んだとしても、最高品質の革には、必ず共通する2つの「絶対条件」があります。

それは、その革の「顔」と「体幹」に現れます。

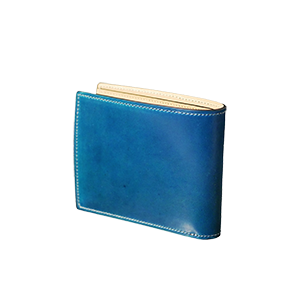

1. 「うす化粧」で勝負できる銀面(顔)の美しさ

良い革を見極める最初のポイントは、その革がどれだけ「うす化粧」で済まされているか、という点にあります。

品質の低い原皮や、キズの多い革は、表面の欠点を隠すために顔料を厚く塗り重ねて覆い隠します。

これは、一時的に均一な見た目をもたらしますが、革本来の質感や通気性、そして何より経年変化の奥行きを奪ってしまいます。

本当に上質な革は、元々の原皮が持つキメの細かさ、傷やシワの少なさというポテンシャルが高いため、顔料をほとんど使わない染料中心の「うす化粧」(アニリン染め、ヌメ革など)で仕上げられます。

染料は革の繊維に浸透するだけで、表面に厚い膜を作らないため、革本来の自然な表情(銀面)がそのまま活かされます。この「うす化粧でも美しい」という事実は、素材自体の持つ絶対的なクオリティの証拠なのです。

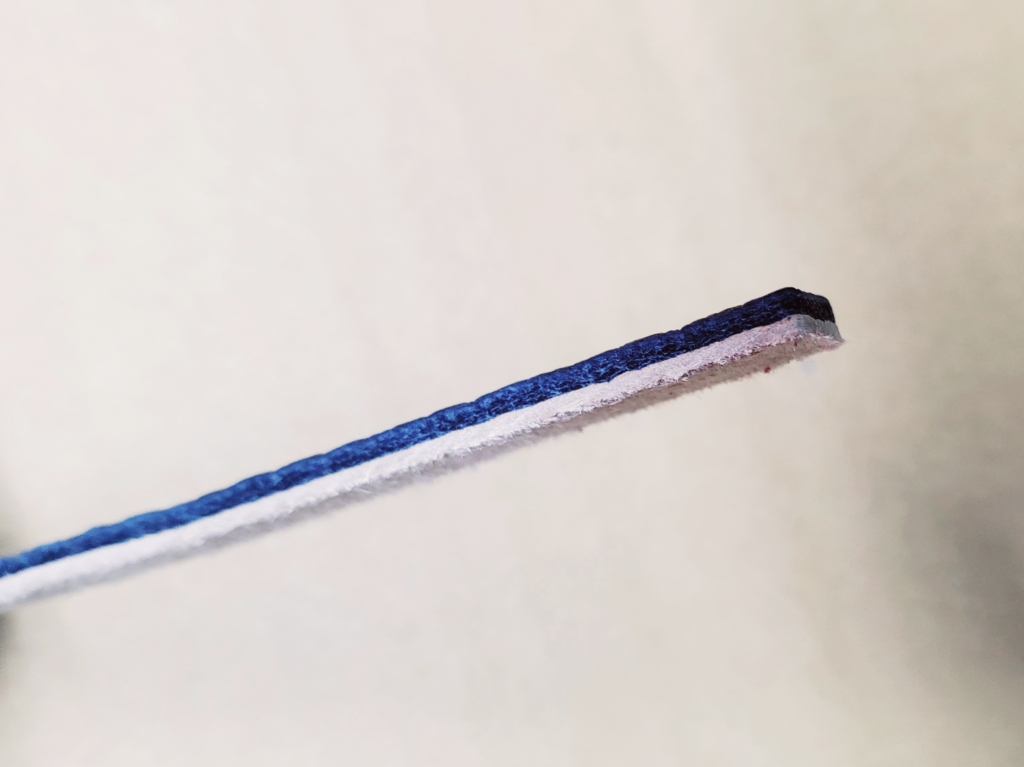

2. 繊維が「密」に詰まった体幹が生むコシとハリ

良い革が持つもう一つの絶対条件は、内部構造の強靭さ、つまり「体幹」の強さです。

高品質な革の真皮層のコラーゲン繊維は、非常に高密度で立体的に絡み合っています。まるで筋骨隆々のアスリートの体幹のように、この繊維密度の高さこそが、革に以下の特性をもたらします。

- 強靭な耐久性:簡単に裂けず、負荷に強い。

- 型崩れのしにくさ:財布や鞄の形を長く美しく保つ「コシ(ハリ)」。

- コバ(断面)の美しさ:繊維がギュッと詰まっているため、磨き上げた際に鏡面のような滑らかさを持つ。

柔らかい革であっても、指で押してみるとすぐに潰れてしまうのではなく、適度な反発力をもって押し返してくる。この「密」な構造こそが、革製品を長く愛用できる土台となるのです。

鞄メーカーの視点から見る良い革の条件

単純な「タンニンなら優秀だ。クロムはダメだ」というわけではないことがお分かりいただけたでしょうか。

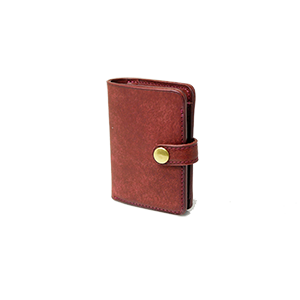

他にも私たちFlathorityのような革製品の作り手は、さらに細かい要素で革の良し悪しを判断します。単に見た目の美しさだけでなく、「この革が製品になったとき、10年後どうなるか」という耐久性や、作りやすさも判断材料です。

では、プロが着目するポイントを見てみましょう。

1. 職人が「仕立ての良さ」を予見する視点

革を裁断し、縫製し、製品へと仕立てる職人にとって、革の良さは「加工のしやすさ」と「仕上がりの美しさ」に直結します。

| 判断基準 | 具体的な特徴 |

| 繊維の均一性 | 一枚の革の中で、厚みや硬さが均一であるか。これが不均一だと、縫製時にミシン目が乱れたり、パーツ間で質感が異なったりしてしまいます。 |

| 縫製適性 | 針が通る際の抵抗が適切であるか。硬すぎず、また柔らかすぎて針穴が広がらない「程よいコシ」があることが重要です。 |

| 折り目(ドレープ) | 軽く曲げたときに入るシワ(折り目)が、クモの巣状のひび割れではなく、細かく上品な波紋のように入るか。これは革の繊維の粘り強さを示します。 |

| 油分の状態 | 床面(裏側)を触り、指先に油分が吸い取られるほどカサカサしていないか。適切なオイル分は、革のしなやかさと耐久性を支えます。 |

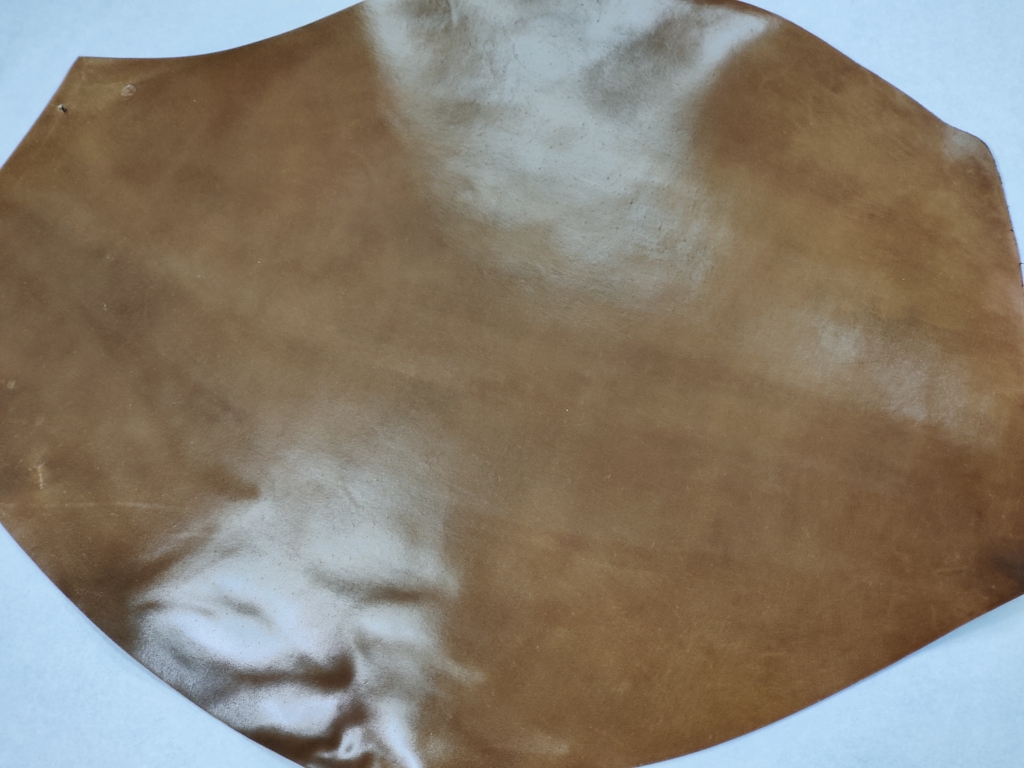

2. 鞄製造メーカーが最重視する「歩留まり」

Flathorityのような鞄製造メーカーにとって、革の良し悪しを最も左右するのは「歩留まりの良さ」です。

歩留まりとは、1枚の裁断されていない革から何本分のバッグパーツを用意できるのかという比率を指します。例えば、革の面積を10として、バッグパーツを8の面積で用意できたら歩留まり8割(80%)です。100%に近いほど、効率的に生産ができている証拠となります。

革には動物由来の傷があり、形も不均一です。どうしても、製品にならない部分が存在するんですね。なので、作り手にとっては「歩留まりが良い革=良い革」といえます。

特にメンズバッグは一つひとつのパーツが大きいですから、革に元々付いた傷の量には敏感です。どれほど質感が良い革でも、製品になる部分がなければ商品としてお出しできないんですね。

最高の革は人それぞれ

今回は良い革の条件というものをご紹介しました。

鞣し方も超越した良い革の条件は「薄化粧」と「ハリコシ」でしたね。

どちらも革自体にポテンシャルがないと達成できない条件です。ぜひ、お買い物の参考にしてみてください。

私たちは、お客様に長くご愛用いただくため、この厳しい「プロの視点」をクリアした革だけを、世界中から厳選して使用しています。それは、単に「丈夫なもの」を提供するだけでなく、「使っていく過程で愛着が深まる」という、革製品ならではの特別な体験をお届けしたいからです。

良質な革とは、決して「キズがつかない革」「新品時の質感がずっと続く革」ではありません。キズやシワといった生活の痕跡を、美しいエイジングという形に変えて残してくれる革こそが、真に良い革だと私たちは考えます。

その先、「よりエイジングしやすい革が好き」「ヘタりにくい革が好き」は十人十色の好み次第。

お一人ずつに合った革があります。

この深掘り記事が、皆様の革製品に対する見方を少しでも豊かなものにできれば、大変嬉しく思います。

ぜひ、お手元のFlathorityアイテムや、次に選ぶ革製品を、この新たな「プロの視点」で深く観察し、その革が持つ物語を感じ取ってみてください。

本日は以上です。

では、また!